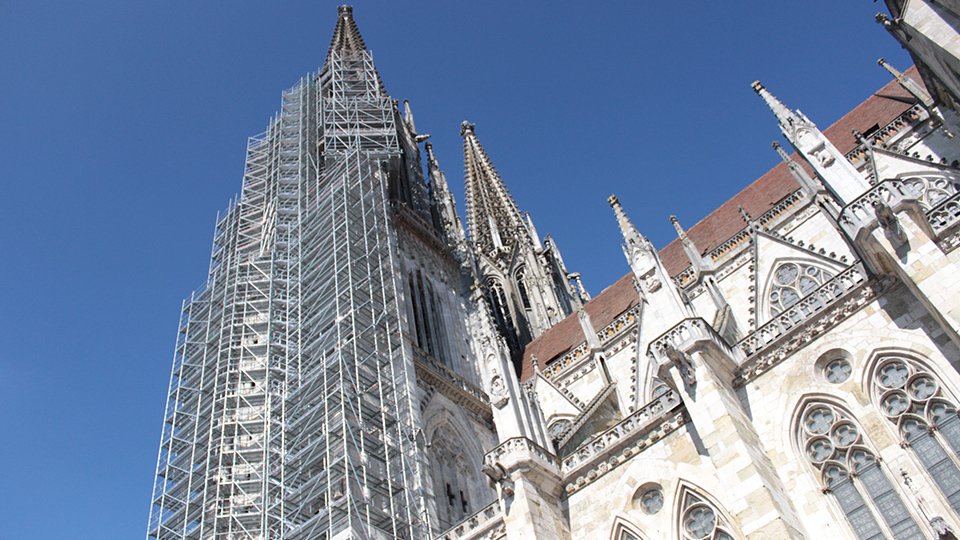

Der Regensburger Dom – ein imposantes Wahrzeichen, sowohl für Touristen als auch Einheimische. Doch warum ist dieser so häufig von Gerüsten verhüllt? Gibt es finanzielle Gründe, die dazu führen? Und was wird dort eigentlich laufend erneuert? Baudirektor Christian Brunner vom Staatlichen Bauamt Regensburg hat uns in die Welt der Dombauarbeiten eintauchen lassen.

Ganz gleich, ob man sich nun direkt inmitten der historischen Regensburger Innenstadt oder weiter außerhalb befindet: Von verschiedensten Winkeln aus erhascht man einen Blick auf den imposanten Regensburger Dom, der sich fast majestätisch über die Stadt erhebt. Der bekannteste und mitunter beliebteste Blick auf den Dom ist wohl der von der Steinernen Brücke aus. Nicht umsonst lockt unsere UNESCO Weltkulturerbestadt mit ihrer einzigartigen Architektur und unserem Dom St. Peter im Zentrum jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Doch auch Menschen, die hier leben, können sich an der Pracht des gotischen Wahrzeichens nicht satt sehen. Seine imposanten Türme, seine kunstvollen, farbenprächtigen Glasfenster und die fein gearbeiteten Skulpturen erzählen uns Geschichten aus tiefster Vergangenheit.

Eines scheint diese Idylle jedoch zu trüben: Seit einer gefühlten Ewigkeit verhüllen Gerüste immer wieder Teile des Doms – Viele können sich gar nicht mehr daran erinnern, wann sie den Dom zum letzten Mal in seiner vollen Pracht zu Gesicht bekommen haben. Woran liegt es, dass der Dom ständig von Gerüsten verhüllt wird und was muss dort eigentlich ständig erneuert werden? Baudirektor Christian Brunner, Abteilungsleiter und stellvertretender Fachbereichsleiter Hochbau im Staatlichen Bauamt Regensburg, hat uns aufgeklärt und uns zudem in die Welt der Dombauarbeiten eintauchen lassen. Neben dem Grund für die ständigen Bauarbeiten hat er uns unter anderem verraten, wer die Menschen sind, die am Dom arbeiten, und welche Ausbildung diese absolvieren müssen, um mit dieser wichtigen Aufgabe betraut zu werden.

© Stefan Effenhauser

Eine kurze Geschichte des Regensburger Doms

„Hoch wie der Himmel“ sollte der Dom ursprünglich werden. Als 1520 jedoch die Geldmittel ausgingen, fand diese Vision sein jähes Ende. Für mehr als 300 Jahre waren Turmstümpfe im Zentrum der Innenstadt das Resultat – die damaligen Türme waren nämlich nur halb so hoch wie die heutigen. 1859 beauftragte König Ludwig I. den weiteren Ausbau der Türme, 1869 wurden diese eingeweiht. Wer Regensburg kennt, weiß, dass das nicht das Ende der Geschichte ist. Denn seit einer gefühlten Ewigkeit ist der Blick auf das Wahrzeichen unserer Stadt immer durch verschiedene Gerüste verdeckt. Christian Brunner erklärt, dass ähnlich wie bei sämtlichen anderen Kathedralen weltweit auch beim Regensburger Dom ein ständiger Bauunterhalt zu leisten sei – „alleine aufgrund der Verwitterung, der Steinvarietäten und der Korrosion der Bewehrungseisen.“ Es müsse daher laufend überprüft werden, ob der Dom erneuert beziehungsweise Bauteile restauriert werden müssten – das diene in erster Linie dem Schutz der Passanten. Natürlich soll das Bauwerk, auf das Regensburg so stolz ist, aber auch auf „Ewigkeit“ erhalten bleiben. So hat man vor ziemlich genau 100 Jahren eine feste Dombauhütte installiert.

100 Jahre Dombauhütte Regensburg

Sie ist die Institution, die für die Erhaltung, Pflege und Restaurierung des Regensburger Doms St. Peter verantwortlich ist. Dombauhütten gibt es in Bayern auch in Passau und Bamberg. Sie sind alle unter dem Dach des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vereint. Bereits seit Jahrhunderten spielen Dombauhütten im Allgemeinen in Europa eine zentrale Rolle für den Bau und die Instandhaltung großer Kathedralen. Diese bestehen aus einem Team von Experten, die dafür sorgen, dass solch bedeutende Bauwerke wie der Regensburger Dom sowohl kulturell als auch strukturell erhalten bleiben. Die Regensburger Dombauhütte feierte im November 2023 bereits ihren 100. Geburtstag. Doch wer hat sich dann vor 1923 um den Dom gekümmert? „Bis zur Gründung der Dombauhütte in Regensburg wurden die Bauaufträge an externe Firmen oder Handwerker vergeben. Aufgrund der großen Schadenslage wollte man aber einfach eine kontinuierliche Betreuung des Doms gewährleisten“, erläutert Brunner.

© Stefan Effenhauser

Steht der Dom finanziell auf wackligen Beinen?

Obwohl die Arbeiten am Dom wichtig sind, um das Bauwerk zu erhalten, fragen sich viele trotzdem, ob die Gerüste durchgängig das Bild des Regensburger Dom prägen müssen. Denn gefühlt ist das bei Kathedralen wie dem Kölner Dom nicht der Fall. So drängt sich hier automatisch die Frage auf, ob eventuell nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die hier möglicherweise zugrunde liegende Problematik lässt sich allerdings nicht auf zurückgegangene Kirchensteuereinnahmen aufgrund der hohen Zahl an Kirchenaustritten zurückführen, der Dom ist schließlich in den Händen des Freistaats Bayern. Dieser stelle laut Brunner auch durchaus genügend finanzielle Mittel zur Verfügung, das sei also nicht der Grund für die Dauerbaustelle. „Im Moment häufen sich einfach die Schadensphänomene, eben auch aufgrund der bereits erwähnten verschiedenen Steinvarietäten: Dazu zählen unter anderem Kalkstein, Sandstein und Stampfbeton. Auch die Korrosion von Eisen spielt eine Rolle.“

Warum ist der Dom nicht in kirchlicher Hand?

Der Grund dafür, dass der Dom nicht in kirchlicher Hand ist, ist übrigens in der Folge der Säkularisation 1806/07 zu suchen. Diese beschreibt den Übergang von kirchlichem in weltlichen Besitz. Im Rahmen der Konkordatsbestimmungen in den 1820er Jahren gingen die kirchlichen Gebäude entweder wieder an die Kirche zurück oder sie blieben beim Staat. In diesem Fall hat Letzterer dann entweder die Baupflicht oder ist für den Erhalt zuständig.

Ein Konkordat bezeichnet einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen einem Staat und dem Heiligen Stuhl – also der Zentrale der römisch-katholischen Kirche in Rom unter Leitung des Papstes. Konkordate regeln das Verhältnis zwischen dem jeweiligen Staat und der katholischen Kirche und können eine Vielzahl von Themen abdecken – darunter auch die Frage des Kirchenbesitzes.

Werbebanner von Samsung als Finanzierungsmittel für den Regensburger Dom?

Regensburgerinnen und Regensburger können also in jedem Fall beruhigt sein – die Finanzierung unseres Doms ist durch den Freistaat Bayern gesichert. Das ist jedoch weltweit von Bauwerk zu Bauwerk unterschiedlich. So hat die Kathedrale Sagrada Família in Barcelona – die mit einem riesigen Werbebanner der neuesten Smartphones von Samsung Aufsehen erregt hat – ein anderes Finanzierungsmodell. Doch was ist der Grund für diese scheinbar ungewöhnliche Einnahmequelle und gab es sowas in Deutschland auch bereits? Brunner schildert, dass bei Kathedralen diese Art von Bannern zur Finanzierung durchaus zu tragen kommt. „Auch in München an der Theatinerkirche am Odeonsplatz wurde vor einigen Jahren ein Schmuck-Werbebanner installiert. Zudem wurden bereits Werbekampagnen mit Fußballern an christlichen Kirchen realisiert.“ Trotzdem ist Brunner grundsätzlich froh darüber, dass der Regensburger Dom auf solche außergewöhnlichen Werbemaßnahmen nicht angewiesen ist, weil dieser eben staatlich finanziert werde. „Ausnahmen bilden hier etwa die Dom-Orgel oder die Beleuchtung. Der Staat ist dafür zuständig, dass der Dom unter ‚Dach und Fach‘ erhalten wird – das ist ein spezifischer Begriff. Alles, was über die Nutzung hinausgeht – sei es Beheizung, besondere Beleuchtung oder auch eine größere Orgel – dafür ist die Kirche selbst zuständig“, gibt uns der Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts Aufschluss.

Falls den einen oder anderen auch schon mal der Gedanke überkam, dass das Gerüst zwar ständig präsent ist, aber nicht so häufig Menschen bei der Arbeit zu sehen sind, der erhält auch hierfür eine nachvollziehbare Erklärung. Brunner beschreibt nämlich, dass es sich bei dem Gerüst nicht ausschließlich um ein Baugerüst handle, sondern es auch als Schutzgerüst diene. „Die Gerüststellung der Südostecke von St. Peter erfüllt beide Funktionen und daher kann sich durchaus die Situation ergeben, dass das Gerüst steht, jedoch niemand mit Dombauarbeiten beschäftigt ist. Noch dazu ist die Saison im Freien nur von O bis O, sprich von Ostern bis Oktober und dann wird in der Dombauhütte gearbeitet. Oft sieht man jedoch auch ganz oben die Hüttenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aufgrund des Sichtwinkels nicht. Gearbeitet wird in den Sommermonaten jedoch immer daran“, versichert der Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts Regensburg.

© Stefan Effenhauser

Sehen wir den Dom 2030 ohne Gerüst?

„Die beschriebene Schutzbedürftigkeit fällt erst weg, wenn die ganze Südwestecke saniert ist, vor allem die Fialen im Bereich des Oktogon-Geschosses. Dann wird man sich langsam runter arbeiten, damit hoffentlich ungefähr zum Ende des Jahrzehnts das Gerüst an dieser Stelle rückgebaut werden kann“, so Brunner. Der Hoffnung, dass um das Jahr 2030 der Dom dann wieder in seiner vollen Pracht erstrahlt, setzt der Experte jedoch ein jähes Ende: „Dann ist natürlich wieder an anderer Stelle Nachholbedarf und man wird sich etwa an der Nordwestecke und in anderen Bereichen des Doms um die Restaurierung kümmern müssen.“ Aber die Stelle, an der gerade das Gerüst steht, sei einfach diejenige mit der größten Gefahrenlage, weil sich darunter Fußgänger und Verkehr befänden. Bei den Restaurationen am Dom steht also das Thema Sicherheit im Mittelpunkt, weswegen hier auch keine Abstriche gemacht werden können. Welche neuen Arbeiten am Dom anstehen, wird dabei stets im Kollegium besprochen – das bedeutet sowohl mit dem Leitenden Baudirektor Karl Stock, Behördenleiter am Staatlichen Bauamt Regensburg, als auch mit Baudirektor Christian Brunner, Baurätin Ulrike Paulik, Sachgebietsleiterin, sowie Hüttenmeister Matthias Baumüller, Leiter der Staatlichen Dombauhütte Regensburg.

Warum können nicht mehrere Menschen gleichzeitig am Dom arbeiten?

Hier stellt sich natürlich die Frage, warum man nicht bereits jetzt parallel an der Nordwestecke des Doms arbeiten kann. Doch Brunner macht klar, dass hierfür schlichtweg zu wenig Personal vorhanden sei und sich die Mitarbeitenden ab einer bestimmten Personenzahl gegenseitig behindern würden. Zudem stehe auch nicht unbegrenzt Gerüst zur Verfügung. „Alleine dieses Gerüst wiegt 200 Tonnen. Deshalb kann so ein Gerüst auch nicht so einfach immer wieder hin und her gestellt werden. Das sind ohnehin Größenordnungen, die schwer zu handhaben sind. Das Gerüst kam zum Beispiel aus Deggendorf, wurde auf einem größeren Lagerplatz zwischengelagert und am Domplatz entsprechend des Aufbaustands angeliefert“, beschreibt Brunner die Situation.

Der Dombau-Experte kann auch in Zukunft keinen Zeitpunkt nennen, an dem der Dom frei von jeglichem Gerüstbau ist, jede Aussage, die er dazu treffen würde, wäre seiner Meinung nach unseriös. „Sie werden auch an anderen Kathedralen mal mehr, mal weniger Gerüst sehen. Auch der Kölner Dom hat meines Wissens nach derzeit im Turmbereich ein Gerüst. Vielleicht ist in Köln in drei Jahren mehr als bei uns, das hängt immer auch von der Schadenslage ab.“

War der Dom früher häufiger ohne Gerüst zu bestaunen?

Mit dieser Erklärung verstehen wir nun besser, warum das Gerüst am Dom nötig ist und welch wichtige Aufgaben hier laufend erledigt werden müssen, um unser Regensburger Wahrzeichen auf „Ewigkeit“ zu erhalten. Trotzdem wird man den Eindruck nicht los, dass der Dom vor 15 oder 20 Jahren öfter ohne Gerüst zu sehen war. Liegt das eventuell an heute strengeren Bauvorschriften oder täuscht der Eindruck vielleicht einfach?

„In den 80er Jahren, als der Dom gereinigt wurde, also die ‚schwarze Kruste‘ herunterkam, war er beispielsweise genauso oder sogar mehr eingerüstet. So war der Dom im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder eingerüstet.“ Er vermutet daher, dass es sich hierbei eher um eine subjektive Wahrnehmung handle, dass am Dom früher per se weniger gearbeitet worden sei. „Es kann schon sein, dass es um das Jahr 2000 etwas weniger Gerüststellung gab.“ Wie groß der zu bearbeitende Teil ist und wie lange die Arbeiten andauern würden, hänge jedoch immer vom Schadensphänomen ab. „Bauvorschriften und DIN-Normen werden natürlich strenger, was aber nicht direkt Einfluss auf die Arbeiten am Dom nehmen muss. Wenn wir am Stein oder Eisen sehen, dass sie schadhaft sind oder eine Schadhaftigkeit zu vermuten ist, wird eingehend untersucht und gegebenenfalls eingerüstet und ausgetauscht.“

Der Regensburger Dom St. Peter erzählt also nicht nur Geschichten vergangener Jahrhunderte, sondern lebt auch im ständigen Wandel der Zeit. Dank der unermüdlichen Arbeit der 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatlichen Dombauhütte Regensburg bleibt uns dieses Meisterwerk gotischer Architektur hoffentlich noch lange lebendig und wird auch zukünftige Generationen in die Stadt locken und ihnen als Zeugnis von Kunst, Glauben und Handwerk dienen.

Wir bedanken uns bei Christian Brunner für die spannenden Einblicke!

Marina Triebswetter | filterVERLAG